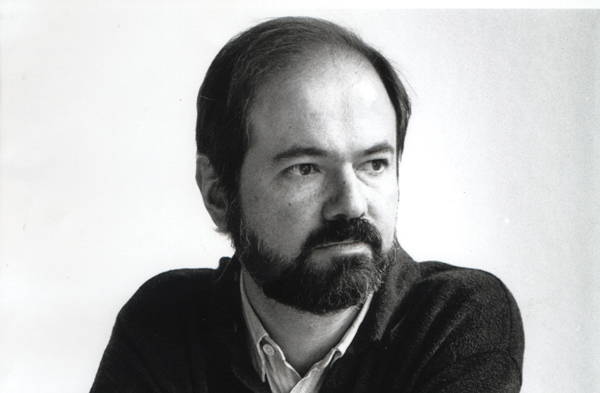

Sergio González Rodríguez, el escritor a prueba

Por Juan Villoro*

El ameritado corazón de Sergio González Rodríguez dejó de latir el 3 de abril, a los 67 años. En 1992 fue finalista del Premio Anagrama de Ensayo con El centauro en el paisaje. 12 años más tarde ganó ese certamen con Campo de guerra, un estudio de la militarización de la política mexicana.

Aunque era experto en la relación entre la literatura y el ocultismo, al comenzar el tercer milenio no buscó un acercamiento esotérico a la realidad: la abordó con rabioso y documentado pragmatismo. Su libro Huesos en el desierto fue un recuento pionero de los feminicidios de Ciudad Juárez, El hombre sin cabeza analizó la simbología de la violencia extrema y Los cuarenta y tres de Iguala indagó las causas que llevaron a la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.

Fui testigo de la persecución que González Rodríguez sobrellevó con insólito aplomo. En 2001, cuando investigaba los crímenes de Ciudad Juárez, Roberto Bolaño lo consultaba para escribir La parte de los crímenes en su novela 2666. La aportación de Sergio fue tan notable que se convirtió en personaje de la historia. Triangulamos informaciones hasta que Roberto y yo recibimos un extraño mensaje; de pronto apareció un recuadro en la pantalla de nuestras computadoras: “Usted no está autorizado para leer esto”. El sistema operativo se congeló y sólo pudo reactivarse apagando la computadora.

“A pesar de que en 1999 sufrió un secuestro

exprés que le dejó graves lesiones,

Sergio indagó la verdad con el temple de un sereno notario de lo real”.

Poco después viajé con Sergio a Alemania para participar en un coloquio en la Casa de las Culturas del Mundo. Al llegar a Frankfurt, él fue detenido y sometido a una agraviante revisión. Ningún otro pasajero fue tratado de ese modo. Él lo atribuyó a que la policía alemana había recibido un mensaje de las autoridades mexicanas.

De 2004 a 2006, cada vez que nos veíamos en un restaurante, una mesa cercana a la nuestra era ocupada por personas de traje desleído y rostro evaporado, cuya única función parecía ser estar ahí, tomando “nota” de la vida ajena. En alguna ocasión, Sergio les dejó su tarjeta para que le hablaran, ahorrándose la molestia de seguirlo. La recurrente aparición de esos “testigos” impedía atribuirlos al azar. Cumplían un barroco protocolo: se hacían notorios para incomodar y al mismo tiempo pretendían que no espiaban.

En una ocasión, el novelista Horacio Castellanos Moya, que participó en la guerrilla salvadoreña, llegó con retraso a la mesa donde lo aguardábamos. Se dirigió a nosotros hasta que algo lo hizo cambiar de rumbo y salir del restaurante. Regresó al poco tiempo a explicar que las mesas que flanqueaban la nuestra eran ocupadas por conspicuos interesados en el acontecer ajeno. Había salido a revisar la zona y calcular los alcances del operativo. Buscó una camioneta equipada para registrar conversaciones y no dio con ninguna: “Es un operativo sencillo”, diagnosticó: “Son idiotas, sólo quieren que notemos que están aquí”.

Esos burócratas de la vigilancia se convirtieron en una constante hasta que desaparecieron con la arbitrariedad con que habían llegado. A pesar de que en 1999 sufrió un secuestro exprés que le dejó graves lesiones, Sergio indagó la verdad con el temple de un sereno notario de lo real y la ironía de quien vive en un sitio donde el carnaval se confunde con el apocalipsis. No quiso asumirse como víctima e insistió en que la suerte de otros era peor que la suya.

De acuerdo con la ONG Artículo 19, en 2016 hubo 11 asesinatos y 426 agresiones a periodistas en México. González Rodríguez vivió para denunciar el oprobio, pero también para abrir espacios de esperanza. En La ira de México escribe: “Los infiernos terrestres son temporales”. Sus libros, que hoy son espejo del horror, serán en el futuro la historia de lo que nunca debió ocurrir, pero que alguien tuvo la entereza de narrar. (El PAÍS)